1. 表单在数字产品中的角色

我们每天在各种 App 和网站上点来点去,不管是注册个账号、登录个平台,还是网购时填地址、投简历找工作,几乎绕不过一个东西——表单。它就像是你和系统之间的“通关口”,你把信息交出来,它才会让你进入下一关。

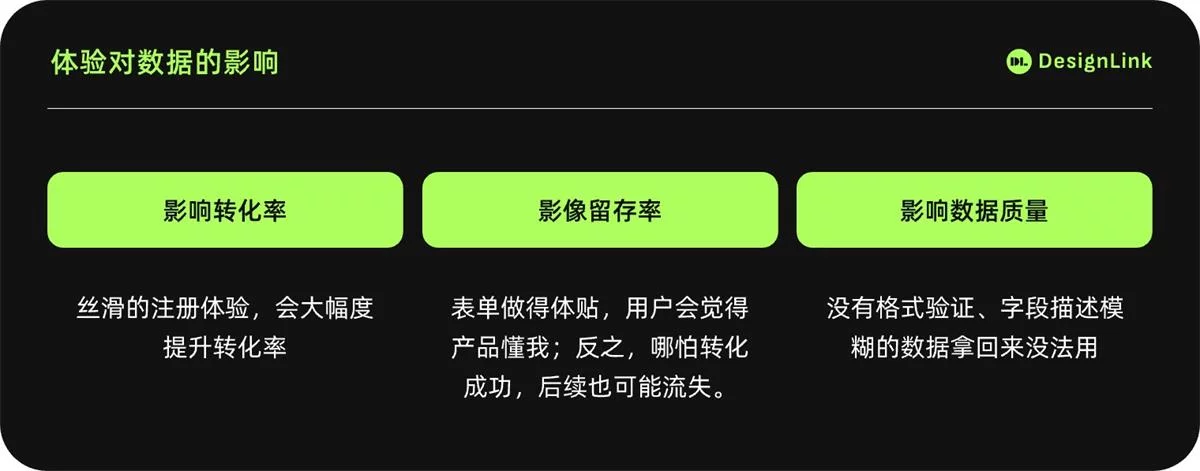

举个例子,你是不是有过“我只是想买个东西,结果填个地址像考公务员”的经历?你卡在一个字段死活不过去,最后直接关页面,放弃购买——这就说明:表单体验不好,业务目标很可能就凉凉了。别小看这一页表格,它的体验好坏,直接影响以下三件大事:

① 影响转化率

比如一个注册表单,字段多、逻辑绕,用户填到一半就放弃了,那你本可以获得的一个潜在客户,就这么飞了。反之,如果注册丝滑——手机号、验证码、一键提交,干净利落,转化率那是蹭蹭往上涨。

② 影响留存率

你可能想不到,表单也会影响用户愿不愿意留下来。一个用户注册成功后,接下来可能还要完善资料、绑定支付方式、设置偏好等等。如果表单做得体贴,用户会觉得“这个产品懂我”;反之,哪怕前面转化成功了,后续也可能因为繁琐的流程流失。

③ 影响数据质量

这一点很多人忽略了。设计得差的表单,比如没有格式验证、字段描述模糊,就很容易收集到一堆乱七八糟的数据。你说让用户填“联系方式”,有人写“123”,有人填微信号,还有人留一句“你猜”。这数据拿回来你根本没法用,还得手动清洗。

总的来说,表单虽小作用却大。更像是一座桥,桥修得好,用户走得顺,数据收得准,业务才有可能铺得开。说到底,一个看似不起眼的表单,背后其实藏着转化率、留存率、用户满意度、数据质量这一连串的“多米诺骨牌”。

2. 验证系统的演进路径

表单验证的进化史,说白了也是用户体验从“别犯错”变成了“我来帮你不犯错”的过程。从“我看你错了”变成了“我猜你要错,我先帮你改正”现在的验证。好的验证不只是减少错误,更是在提升效率、建立信任、提高转化的每一环。下面我们来逐步拆解这个过程。

① 提交后才说错,堪称“后知后觉型验证”

早期的验证方式极其粗暴:你填完一堆信息,点了“提交”,页面刷新——然后系统告诉你:“邮箱格式错了”、“手机号不对”。不仅心态炸裂,填的内容还都没了,体验糟到极点。比喻为表单验证的石器时代。当年,用户和系统之间的对话是这样的:

用户:我辛辛苦苦填了 15 个字段,终于点了“提交”!

系统:很遗憾,邮箱格式错误。另外,你的手机号也不对。

用户:行吧,我改……欸?!我填的内容怎么全没了!!!

没错,在早期网页还靠一把梭的时候,验证是“提交后统一检查”,不合格就整个打回重来。没有提示、没有高亮、没有记忆,一错就“白干”。

真实案例:政府网站的表单“极限记忆测试”

早些年,某些政务网站,比如工商登记、落户申请等,一旦你某项资料格式不对或遗漏,点击“提交”后整个页面就重载了,所有输入内容清空,你还得“凭记忆重写一遍”。整得用户像参加高考,不仅要熟悉格式,还要背资料,甚至有人开两个窗口防止数据丢失。这种体验,就像你交卷之后老师才告诉你“名字没写”,又不让你补写,直接给零分。

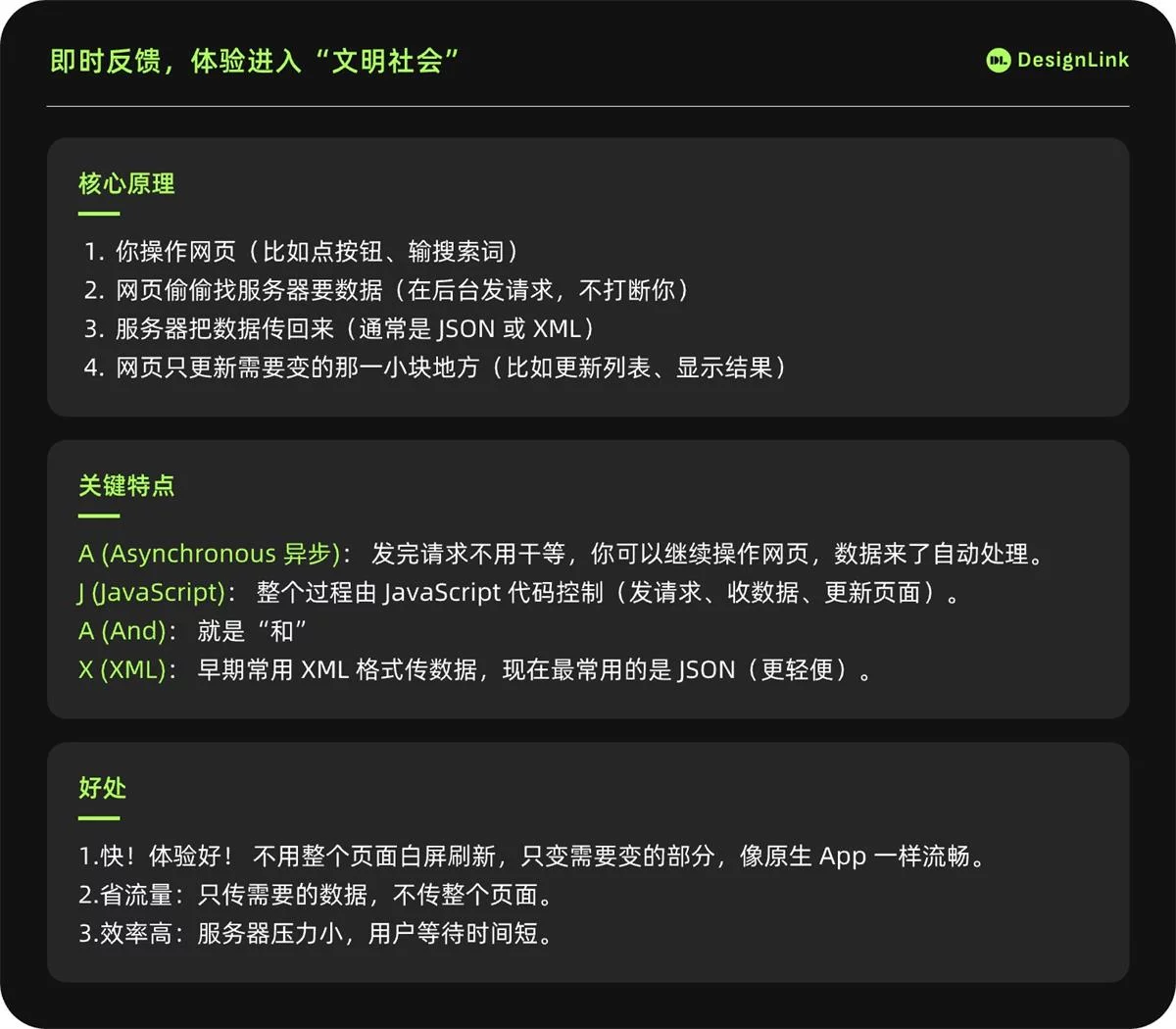

② 即时反馈,体验进入“文明社会”

进入 Web 2.0 时代后,AJAX(异步加载)技术横空出世。这意味着:不需要刷新页面,表单字段就能自己“动起来”了。验证不再是“最终审判”,而是“及时陪跑”。你输完一个字段,系统立刻给出反馈,比如邮箱格式、手机号长度、用户名是否可用……一句话总结:你刚想错,系统就温柔地来提醒你了。

真实案例:微博注册流程的“小聪明”

在微博早期的注册页面上,你输入用户名,系统立马告诉你“该用户名已被注册”。最妙的是,它还自动给出几个替代建议,比如:“帅哥张三 001”、“帅哥张三 002”,就算你脑袋一时短路也能点一个就走。效率高、体验好,还带点人情味。这类验证方式,已经从“纠错”变成了“协作”。它不打断你,但也绝不让你误入歧途。

③ HTML5 和表单库,让验证变得丝滑又智能

以前网页填表时,想检查你填没填、填得对不对(比如邮箱格式、密码强度),必须靠程序员写很多 JavaScript 代码,很麻烦。

现在,浏览器原生就支持了 required、pattern、type=”email” 等基础验证机制——不用你写 JS,它就能自动验证格式、空值、数字范围:

- required:能自动检查必填项有没有空着。

- type=”email” :能自动检查邮箱格式对不对(有没有@)。

- pattern:能按你设定的规则检查(比如手机号必须是 11 位数字)。

- 数字范围检查: 比如年龄必须在 18 到 99 之间。

- 好处: 不用写代码,浏览器自己就能做这些基础检查!省事不少。

但光有基础检查还不够爽。像 React、Vue 这些流行框架,配合专门的“表单管家”库(如 Formik, React Hook Form, Vee-Validate),让表单验证变得超级聪明和好用:

- 边打字边检查 (实时校验): 你刚输错一个字,旁边立马弹出提示(比如“密码太短”),不用等提交。

- 字段变聪明了(字段联动): 比如必须先填好信用卡号,输“有效期”的框才让你点(防止乱填)。

- 能“打电话”问后台 (异步验证): 填完邮箱,它立刻偷偷问服务器“这邮箱有人用了吗?”,马上告诉你结果。

- 提示更友好 (错误提示机制): 不只是弹出红字。可能:输错的框自动变红;错误说明更清楚;还能切换不同语言提示。

其实我们最终都绕不开一个关键词:实时验证。它可以说是技术进步的“福利”,让我们不用等到点提交才发现错得一塌糊涂。刚输完一个字段,系统立刻就跳出来:“这个好像不太对哦~”——省时省心,还挺贴心。但凡事有利也有弊。提醒得早了,用户觉得烦;提醒得晚了,效果又打折。稍不注意,用户就会觉得自己被系统“盯着填表”,心里直发毛。所以说,实时验证既是技术带来的便利,也是设计上的“难题”。想用好它,不能光靠代码跑得快,更得靠体验把控得准。

1. 验证触发机制详解

实时验证,顾名思义,就是边填边检查。但“边填”到底是指什么时候呢?系统到底该在用户做什么操作时跳出来说话?这就是触发机制的问题。我们先来看看几个常见的触发点,它们虽然看起来只是一行事件绑定,其实背后都藏着不同的“沟通语境”

① onInput:这是最激进的方式,用户每输入一个字符就触发验证。这种方式容易让用户感到被监视,如用户输入邮箱时刚打完一个字母就提示格式错误,会让人觉得添堵。

案例:用户想输入邮箱 james@example.com,刚打完 j 系统就提示“格式错误”……这不是在帮忙,是在添堵。

② onChange:在用户每次改完输入框的内容时触发验证,节奏比 onInput 慢一些。搭配节流/防抖机制,如等用户停下输入 300 毫秒后再验证,既不会太打扰,又能保持反应迅速。

案例:帮助用户创建高安全性密码,实时反馈强度,避免提交后因密码太弱被驳回。

③ onBlur:用户离开输入框时才触发验证,不会边输边打扰,但反馈延迟较大,可能会错过及时提示的机会,如电商网站让用户输入手机号后按 Tab 跳到下一个字段才提示号码格式错误,会给用户带来不便。

案例:有些电商网站就喜欢 onBlur,你输入手机号,填完按 Tab 跳到下一个字段,系统才告诉你“号码格式错了”——这时候你已经开始填地址了,来回跳不累吗?

④ onSubmit:所有字段在用户点击“提交”时一起验证,属于事后型处理,体验上类似于“你都交卷了才告诉你填错了名字”,无法及时发现并纠正错误。

患者在线提交预约表单,比如填写了姓名、身份证号、手机号、症状描述、预约科室、就诊时间。点击提交后,系统瞬间完成验证:例如身份证号格式、手机号有效性验证、症状描述是否≥20字…

触发机制的选择并非单纯的技术问题,而是人机沟通策略。不同的用户有不同的输入习惯和需求,如打字飞快的用户可能会觉得 onInput 太唠叨,新手用户可能会觉得 onBlur 太迟钝。因此,一个聪明的验证机制往往是混合策略加上防抖优化,懂得在合适的时机“说话”或“闭嘴”。

2. 验证节奏与输入行为

① 用户输入节奏

用户打字是有速度和停顿节奏的,而反馈系统如果“插话”节奏不对,就会打断用户认知流程。用户输入节奏呈“波浪型”,有些字段是连续输入节奏快,有些字段需要思考中间有停顿,还有些字段习惯输完直接按 Tab 跳下一项。这些行为决定了验证系统不该“一刀切”,而应根据字段类型、用户行为自动调整反馈时机。

用户打字节奏呈“波浪型”:

- 有些字段是连续输入(如手机号),节奏很快;

- 有些字段需要思考(如密码、地址),中间会有停顿;

- 有些字段习惯输完直接按 Tab 跳下一项。

这些行为决定了验证系统不该“一刀切”,而应根据字段类型、用户行为自动调整反馈时机。

② 可接受的反馈延迟范围

研究表明,反馈延迟控制在 200ms~800ms 是最合适的区间。少于 200ms 容易给人“边打边挑错”的压力,多于 800ms 用户可能已经在看别的字段,提示被忽略或觉得反应迟钝。优秀的实时验证会结合用户输入节奏做防抖处理,如在用户停止输入 300ms 后再触发验证,这样既不打断输入节奏,又能及时给出反馈。原理是在频繁触发的事件中延迟执行函数,等待设定的时间间隔后执行最后一次触发的操作,若期间重复触发则重新计时。典型应用如搜索框输入实时查询优化,避免每次输入都请求接口,以及表单提交按钮多次点击合并为一次有效操作。

- 少于 200ms:容易给人“边打边挑错”的压力;

- 多于 800ms:用户已经在看别的字段,提示被忽略或觉得反应迟钝。

③ 合理做法

优秀的实时验证,一般会结合用户输入节奏做防抖处理(debounce)。比如在用户停止输入 300ms 后再触发验证,这样既不打断输入节奏,又能及时给出反馈。

原理:延迟执行函数,在频繁触发的事件(如输入、点击)中,等待设定的时间间隔后执行最后一次触发的操作。若期间重复触发则重新计时。

典型应用:搜索框输入实时查询优化,避免每次输入都请求接口。表单提交按钮多次点击合并为一次有效操作。

3. 客户端 vs 服务端

客户端验证和服务端验证,职责完全不同。客户端验证主要负责即时反馈和格式校验,如邮箱格式是否正确、密码长度是否足够、电话号是否为纯数字等,这部分验证轻巧快捷,适合边输边查,给用户一个“安全感预览”。而服务端验证则是安全兜底和数据校验,如用户名是否重复、邀请码是否合法、地址是否合法合规等,这些需要访问数据库、第三方接口甚至风控系统判断,只能由后端完成,是真正的“最终裁判”。

一致性机制:双重验证是标配,不是多余

很多开发者一开始觉得“前端已经验证过了,后端就别重复了”。但真这样做,就等于机场安检只查了一次身份证——太冒险了。双重验证是标配,不是多余。客户端先排除格式错误,提高体验;服务端再兜底核查,确保数据安全。例如,注册账号时,前端提示用户名可用,但若两个用户几乎同时提交,服务端需再做“唯一性检查”来避免冲突,这就是双重验证的意义所在。

最稳妥的做法是:

- 客户端先帮你排除格式错误,提高体验;

- 服务端再兜底核查,确保数据安全。

案例:比如你注册一个账号,前端告诉你“用户名可用”,但你和另一个用户几乎同时提交,服务端就必须再做一遍“唯一性检查”来避免冲突。这就是双重验证的意义。