在设计系统的建设中,组件化是提升效率与保持一致性的核心手段。过去很多设计师习惯用 Sketch 来进行组件搭建,但随着团队协作规模的扩大、交付场景的复杂化,Sketch 在多端适配、跨文件协作、动态主题管理等方面逐渐显露出不足,对比这两年在聚光灯下的另一款设计软件Figma ,其在组件化设计上的优势更加明显:

- 组件具备更强的嵌套与变体能力,能高效应对复杂交互和状态切换。

- 借助变量和模式,设计稿可以模拟主题切换。

因此,使用 Figma 搭建组件,不仅仅是提升了设计的复用率,还大大提升了组件编辑效率,降低后续的管理维护成本。接下来本文将围绕Figma 搭建组件的思路展开,从能力介绍、结构划分、设计库DPL逐步拆解如何高效构建一个可复用、易维护的设计系统。

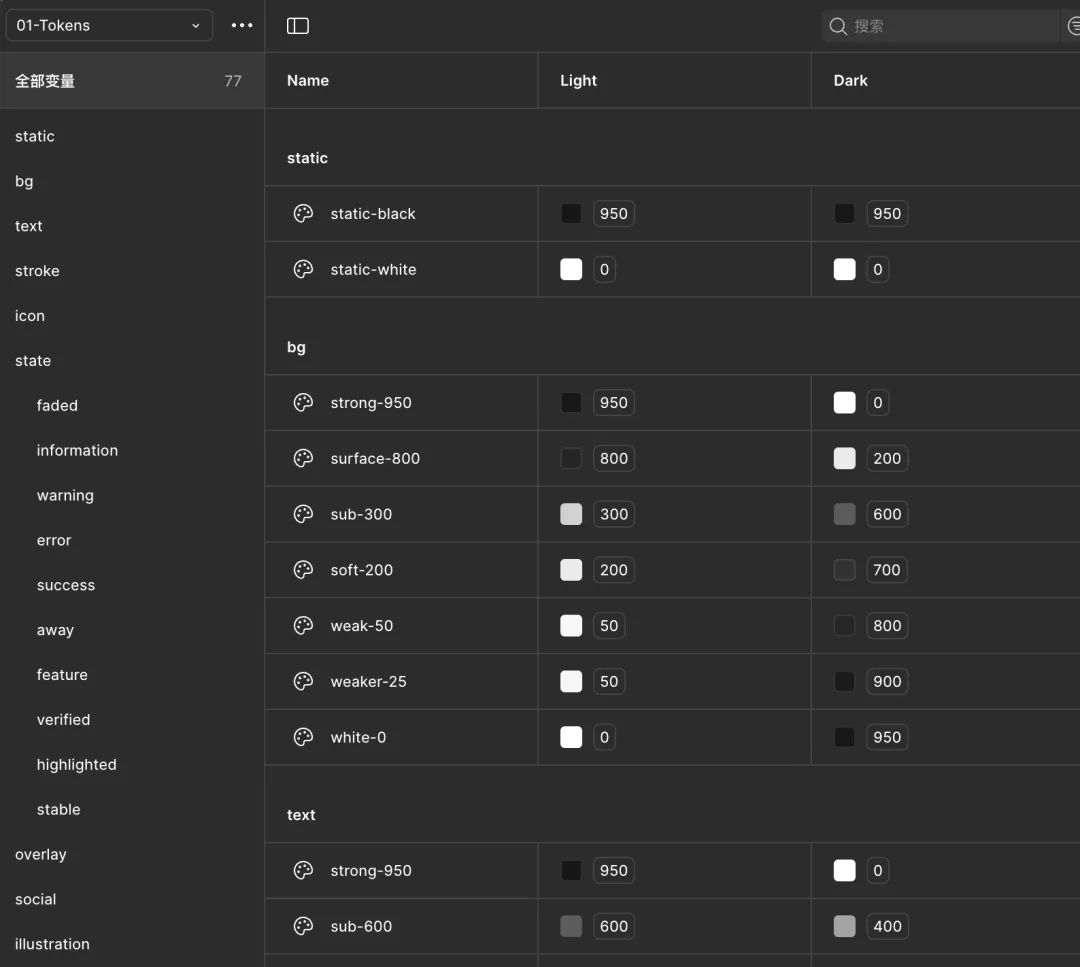

1. 变量系统

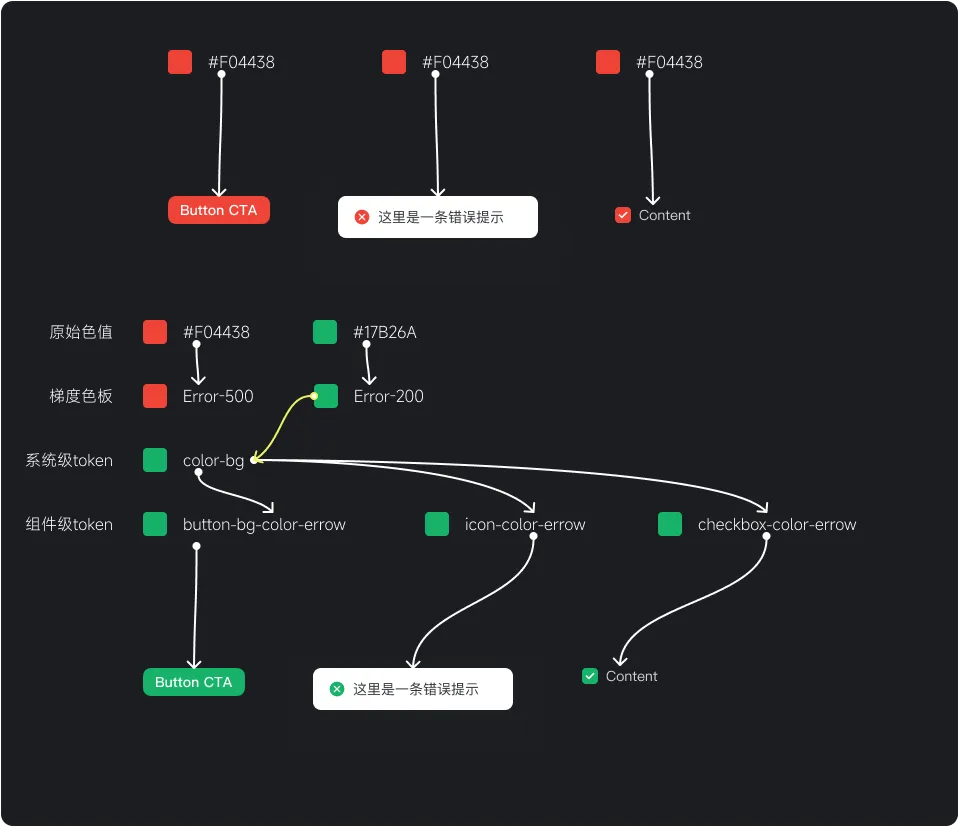

组件参数化可以理解为是一组变量数据,本质上就是把「设计属性」参数化,抽离成独立的可复用数据源,然后在不同的UI元素中引用。

目前Figma内的变量类型包括:颜色/数值/字符串/布尔变量,借助这些变量的映射,通过规划多层级的Token进行层层调用,可以在组件的搭建、后续修改维护成本大大降低。

我们对比下Sketch和Figma在颜色调用上的区别:

Sketch:通过图层样式或颜色变量进行封装,定义后可以在填充/描边/文本颜色等属性里直接调用,但它本质是一个「色值案例」的概念没有多层级关系,如果想要做多层级的映射关系「某个变量依赖另一个变量」是完全无法做到的。

Figma:直接使用色值封装,本质上是数据,支持「变量引用变量」,可以绑定到任何调用颜色的属性上,同时支持多层级传递。

以下图为例,常规组件封装以单一色值对应组件的颜色,一对一的关系,或者再进一步,封装颜色为实例,组件调用封装颜色,但因为不支持多层级,当toast的组件icon颜色需要变更时,就需要新增一个颜色,或者对应关系进行修改,这种处理单一组件影响不大,但当有多种状态时(不同尺寸、状态、类型)的工作量是激增的,而在变量映射中,无论是修改单/多个,仅需要把调用的关系节点进行单次修改就可以进行批量替换。

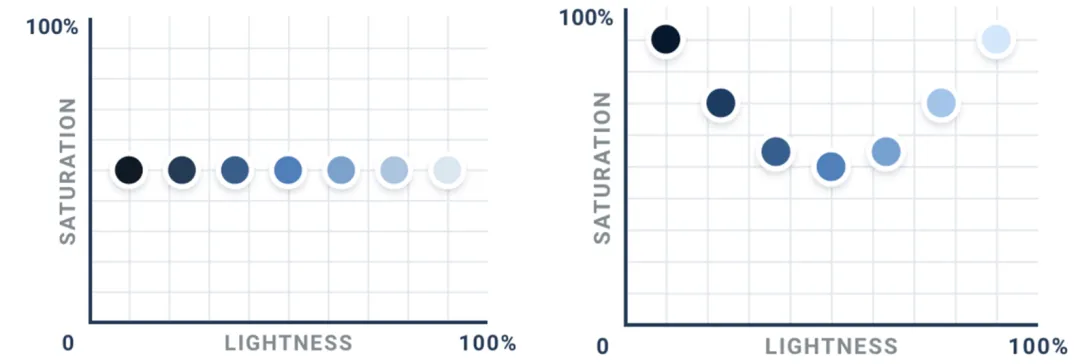

最早在美间的业务组件搭建中,对于色彩的理论调研我们总结了一些结论,其中一个关键的概念:可感知访问性。目前市面中组件库搭建使用的两大主流色彩模型HSL、HSB, 最大的缺点就是存在感官亮度不一致的问题,即同等饱和度、亮度的条件下,不同色相的感官亮度存在差异。

引用:在 HSL 色彩空间中,调整色相 H 展示从HSL(0deg, 100%, 50%)到HSL(360deg, 100%, 50%)的渐变条,即是设计师选择色相时的「彩虹条」

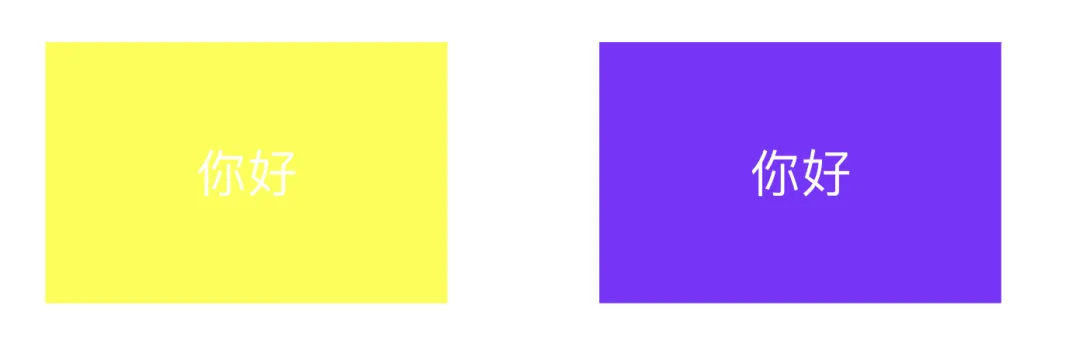

由于人眼的视觉感知存在非均匀性,不同波长的色彩对三种视锥细胞的刺激强度并不相同,因此我们会觉得彩虹带上的某些颜色更明亮,而另一些则相对暗淡,去掉饱和度后可以更直观地看出在黄绿色区间更亮,而在蓝色区间较暗。

由于各个色相的感知亮度不均匀,可能发生非预期的变化,与同一个背景上的紫色文字相比,同样 HSL 亮度的黄色文字很难看清。

引用:在 HSL 色彩模型中,颜色的明度越接近 0% 或 100% ,饱和度的效果就会越弱 —— 在 50% 的亮度时,同样的饱和度看起来比在 90% 时更加鲜艳。

同样在 HSB 色彩模型中等亮度分量在感知上不均匀,难以评估色彩可访问性。当 HSB 色相偏移时,感知亮度也会发生非预期的变化(亥姆霍兹-科尔劳施效应、阿布尼效应)。

如果基于有问题的模型去制定的色彩体系,这会导致组件使用不完善的色彩对比,内容对比度在某些情况下会不易浏览阅读,即不符合WCAG对比度模型(在对比度检验规则上同样未考虑感知亮度的因素)或者更先进的APCA模型,而解决上述的问题就需要使用可感知访问性的色彩模型,即OKLCH色彩空间模型「国际上为了解决感官亮度不一致的问题,CIE(国际照明委员会)在 1976 年定义了新的色彩规则,有了CIELAB色彩模型,后续又衍生了CIEHSL、CIEHSB等等,不过CIE系列模型在色彩感知上还有一些问题,后续又不断优化算法,有了OK系列的色彩模型,感兴趣可以自行查阅相关资料了解色彩空间的衍变历史」。

了解了Figma的核心能力,以及组件的色彩规则制定后,就要规划组件结构的关系,这其中的关键是对组件嵌套关系进行梳理。通过对页面的结构化拆解,会发现不同类型的容器存在共性,即大多都是由标题区、内容区、页尾/按钮区等组成,而不同区域的元素又是各种组件组成。

通过有序组合这些小组件,构建出更高层级的复合组件,高级的复合组件又组成了页面,这样的方式不仅有助于简化组件库的结构,也提升了整个系统的灵活性与复用性。小组件的独立性让维护更具可控性,大幅降低后期迭代与修改的成本,同时每层组件都可被上一级调用,且其变体随层级抬升统一继承与展示。可以让设计具备清晰结构、可复用、易扩展、一致性强,并且与开发思维保持对齐,最终提升设计系统的可维护性与协作效率。

原子组件

- 最小UI单元,无法再拆分(如按钮、单选框、输入框等),依赖设计tokens(颜色、字号、间距、图标等)构建,以保证风格统一且可复用。

- 在Figma中为基础组件并作为上层组件构建的素材。

子组件

- 可嵌套由多个原子组件构成的组合单元,形成的布局模块,例如弹窗的按钮区域、标题区、内容区等;表单字段组合(标题 + 输入框 + 错误提示)等。

- 在Figma中使用组件嵌套嵌入原子组件,并可被上层组件调用。

父组件

- 独立可用的组件块,用子组件与原子组件构成具体功能组件。例如如弹窗组件、图片预览组件等完整模块,能单独使用或配置参数(尺寸、状态、变体)。

业务组件

- 使用父组件、子组件、原子组件组合形成完整业务界面或组合部件。例如完整的集成表单、页面片段、模块化页面。

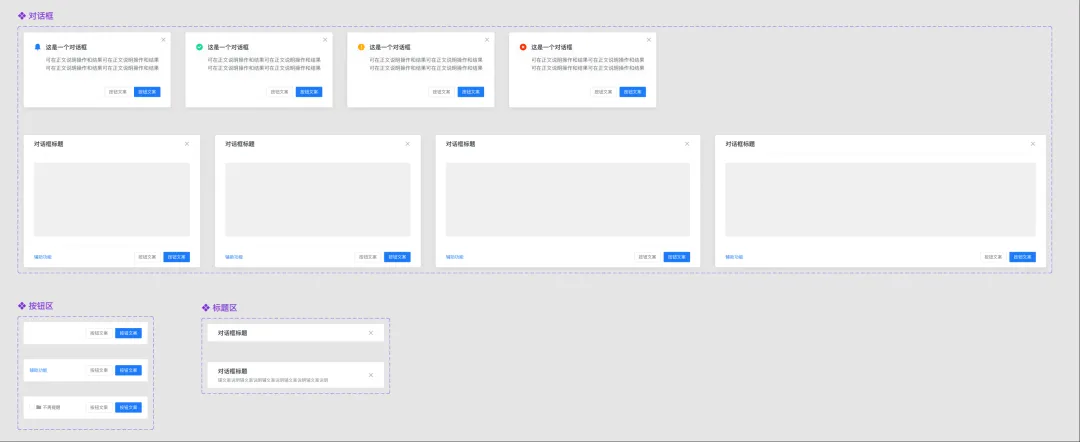

以弹窗组件为例,在Sketch中需要把不同状态,类型都要穷举出来进行封装,当某些元素需要修改时,调用该元素的组件就需要逐一排查,无论封装还是后续维护的成本都很高

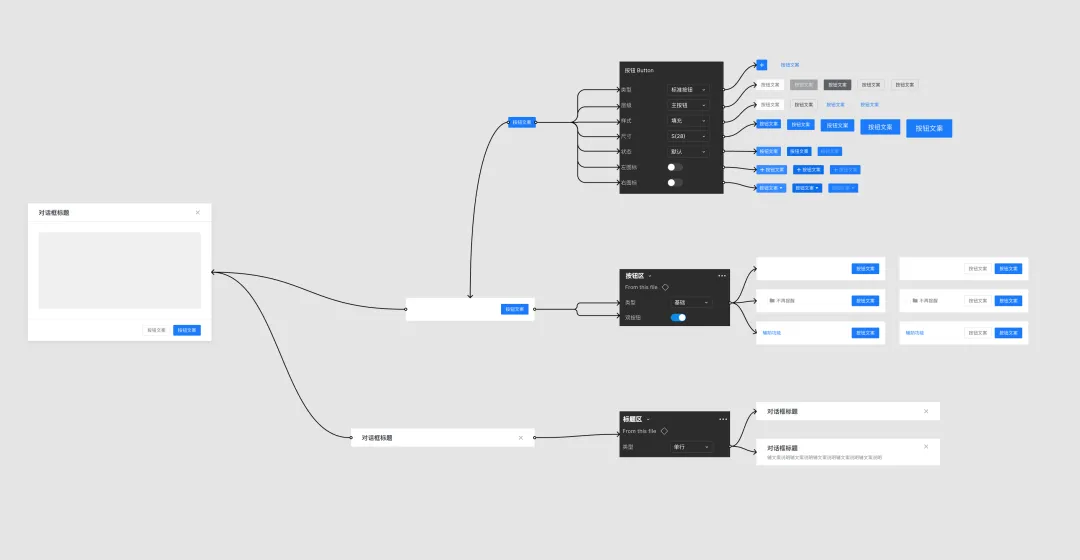

而在Figma中,仅仅需要几个变体类型,就可以完成全部内容形式的组合调用,我们可以通过图示演示实现过程

以弹窗为例,按钮变体合集作为原子组件被上级区域组件调用,不同的区域组件又被嵌套组成了弹窗组件,整个弹窗组件就可以通过变体选项控制调用目标组件形态,不计算按钮组件的多种变化,仅通过标题区变体2个,按钮区变体6个,就可以组成2*6=12种组合,如果再设置其他例如尺寸、状态、类型等维度的参数控制,可以演变出上百种组合,在Figma中仅需要按照结构化组件维度封装关键子组件,搭配组件嵌套和变体配置就可以实现。

如弹窗标题区、内容区、按钮区分别对应3、4、5种样式,在Sketch需要封装的个数就是3*4*5=60个,在Figma仅需3+4+5=12个,其工作量成倍减少,而使用结构化的封装好处还包括后续优化,也只需更新最小节点的组件即可,调用其组件的上层组件会自动覆盖更新。

以上就是使用Figma进行组件搭建的思路拆解,可以总结为“组合式的模块化设计”,通过引用关系实现组件的积木化搭建,让设计系统更具复用性、扩展性和一致性。其次无论是从效率、协作,还是与开发的衔接来看,Figma在组件搭建上的优势都是十分巨大的。它不仅提供了更强大的嵌套与变体能力,还通过变量与模式让设计稿具备了“动态系统”的特性,大大节约设计在重复性工作中投入的时间,去投入到更有价值的工作中去。

欢迎关注作者微信公众号:「群核科技用户体验设计」